| 發刊日期 |

2025年9月

|

|---|---|

| 標題 | 機率學者看量子力學(四) |

| 作者 | |

| 關鍵字 | |

| 檔案下載 | |

| 全文 |

前言:

本文是參考資料

2021年, 著名的科普雜誌 Quanta Mazagine 刊出了一篇報導, 見網站參考資料 [a], 幾位機率學者 (論文預稿發表於 arXiv, 論文至少有三篇 (一) 回顧: 由 UFT 至 TOE

若是被問到什麼是物理學的聖杯 (Holy Grail, 註: 參考前文

愛因斯坦在 1905年發表狹義相對論 , 1915年發表廣義相對論; 前者在兩個基本假設下, 建立時空連續體內勞倫茲變換的物理意義。

後者利用黎曼幾何學, 建立愛因斯坦場方程式 (Einstein Field Equation)。 此方程一個有意義解, 靜態黑洞, 在幾個月後被 Karl Schwarzschild (1873$\sim$1916) 解出。

有關 Schwarzschild 的非虛構小說, 可看

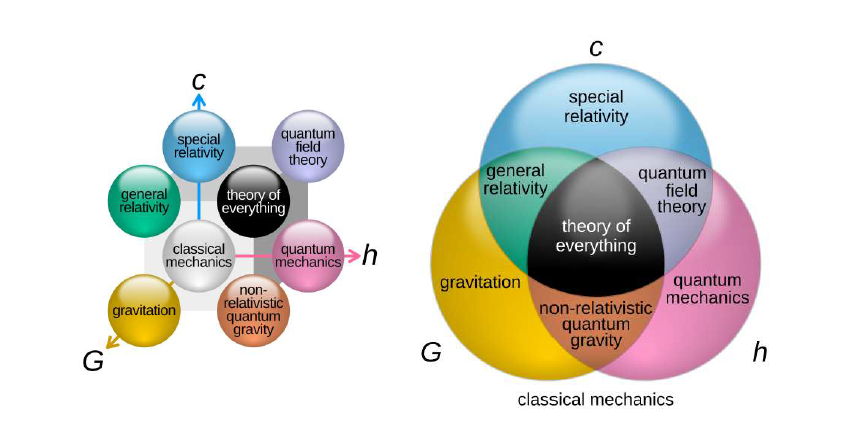

麥斯威爾在 1865 年發表的論文  1950 年代以降, 高能物理和粒子物理的快速發展, 理論與實驗並行, 加上電腦的輔助, 一般稱為標準模型 (Standard Model) 的物理理論, 被普遍接受。 在標準模型之下, 宇宙有四種交互作用力 : 強力、 弱力, 電磁力, 和重力(引力)。 強力是原子核內部的作用力, 例如, 把質子和中子綁在一起的力; 弱力是原子核和電子之間, 以及電子與電子之間, 的作用力; 電磁力是磁場中帶電粒子之間的作用力。 這三種力可以利用量子力學和量子場論予以合一, 被稱為大一統理論 (Grand Unified Theory)。 自然地, 理論物理學者會追尋, 如何將重力和另三種已經合一的力揉合在一起? 但是, 適用的尺寸差異如此大: 一端是有波粒二象性的微小質點, 另一端是巨大的星體。 再者, 進行論述的架構, 量子力學和量子場, 主要是在平直的歐氏時空中, 而廣義相對論則是在彎曲的時空中; 雖然, 已經有一些彎曲架構下的量子力學研究, 但遠遠不足用。 以下的 $cGh$ 立體圖和文氏圖 (引用自: Wikipedia, Theory of Everything), 說明了理論物理各主題的關連。 圖中, $c$, $G$, $h$, 分別代表光速、 萬有引力常數、 和普朗克常數; 在國際標凖 (SI) 制下: \begin{align*} c=\,&3.00\times 10^8\ \hbox{$m$/sec,}\\ G=\,&6.67\times 10^{-11}\ \hbox{($m$/sec$^2$)(kg/$m^2$)},\\ h=\,&6.63\times 10^{-34}\ \hbox{Joule/Herz.} \end{align*}我們只取至小數點第二位。 萬有引力常數和自由落體的重力加速度 $g=9.08$ 事實上無矛盾。  (二) 量子場和共形場

在 1920 年代, 物理學者開始把量子力學和狹義相對論用在電磁場上。

1927 年, 狄拉克將此研究命名為量子電動力學 (quantum electrodynamics, QED)。

1928 年, 他發表狄拉克方程

上式中, $\beta ,\alpha _i$ 代表狄拉克方陣 (4 階方陣); $m$ 為粒子質量, $c$ 為光速。

此方程式 (四個聯立方程), 可以告訴我們反物質的存在, 質點的自旋; 1950 年代, 理查費曼、 朝永振一郎 (Shinichiro Tomonaga, 1906$\sim$1979)、

和 Julian Seymour Schwinger (1918$\sim$1994), 由於對 QED

有突破性進展, 三人同獲 1965 年諾貝爾物理學獎。

QED 是第一個量子場論的具體案例;

之後, 1954 年的 Yang-Mills 理論建構了第一個非交換規範場論 (non-Abelian Gauge Theory)。

近年, 有兩位數學者分別寫了為數學出身的讀者的量子場論

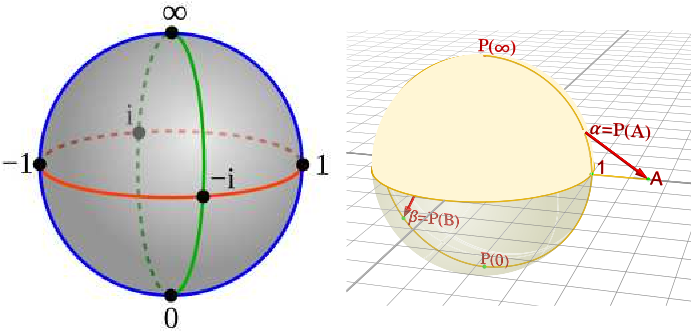

1984 年, 三位物理學者 A.A. Belavin, A.M. Polyakov, A.B. Zamolodchikov 發表共形場論的基礎論文  (三) 黎曼球上的共形場先作一些符號及預備工作: 以 ${\Bbb S}$ 表黎曼球, 即, 廣義複平面 ${\Bbb C}\cup\{\infty\}$ 的緊緻化, 兩者之關連, 以下圖表之 (引用自: Wikipedia, Riemann Sphere):  在 ${\Bbb S}$ 上, 引入標準圓度量: $$g(z)|dz|^2,g(z):=\frac 4{(1+|z|^2 )^2},\quad z\in {\Bbb S}.$$在此度量下, 任一 (平滑) 曲線 $\sigma :t\in [0,1]\to \sigma (t)\in {\Bbb S}$, 其長度為 $${\cal L} (\sigma )=\int_0^1 g((\sigma (t))^{1/2} |\sigma' (t)|dt.$$任兩點 $z_1,z_2 \in {\Bbb S}$, 其距離為 $$d(z_1,z_2):=\inf\limits_{\{\forall \sigma\}} \{{\cal L}(\sigma) : \sigma (0)=z_1,\sigma (1)=z_2\},\quad z_1,z_2\in {\Bbb S}.$$對標準度量, ${\Bbb S}$ 的曲率爲 2。 令 $\psi$ 為 ${\Bbb S}$ 上的 Möbius 函數 : $$\psi (z)=\frac{az+b}{cz+d},\quad a,b,c,d\in {\Bbb C},\quad ad-bc=1.$$令 $\phi_\alpha(z)$, $z\in {\Bbb C}$, $\alpha \in {\cal A}$, 為一族指標集為 ${\cal A}$ 的場。 協變函數 (correlation functions) 有如下的共形性: $$\langle \phi_{\alpha_1}(\psi (z_1)) \cdots \phi_{\alpha_n}(\psi (z_n))\rangle =\prod_{i=1}^n |\psi' (z_i)|^{-2\Delta _{\alpha_i}} \langle \phi_{\alpha_1}(z_1) \cdots \phi_{\alpha_n}(z_n)\rangle.$$上式中, 實數 $\{\Delta _\alpha\}$ 為場 $\{\phi_\alpha\}$ 的共形權重 (conformal weight)。 說明: 某些讀者或許會問, 協變函數應該是對某個機率測度的期望値, 此機率測度是否存在? 在以下, 我們可以用隨機荷布 (random distributions) (即 Laurant Schwartz (1915$\sim$ 2002, 1950 年費爾茲奬得主) 廣義函數的隨機面向) 作嚴格定義。 (四) 黎曼球上的量子重力: 架構我們考慮 ${\Bbb S}$ 上的 Liouville 量子重力 (Liouville Quantum Gravity, LQG; 命名源於 Joseph Liouville (1809$\sim$1882)), 架構如下: 指標集 $\alpha \in {\cal A}$ 的場為 $$\phi_\alpha (z):=e^{\alpha \mu (z)},\quad z\in {\Bbb S}.$$協變函數為 $$\langle \phi_{\alpha_1}(z_1) \cdots \phi_{\alpha_n}(z_n)\rangle:=\int \{e^{\alpha _1 \mu (z_1)} \cdots e^{\alpha _n \mu (z_n)}\}e^{-S_L (\mu )} D\mu ,$$上式中, $D\mu$ 表路徑積分 (path integral): $\mu$ 為定義於 ${\Bbb S}$ 上的函數 (看成一個路徑), 積分為 "路徑全體上的 Lebesgue 積分" (源於費曼的重要構思和工作)。 $S_L (\mu )$ 是 Lagrange 作用量: $$S_L (\mu ):=\frac 1{4\pi} \int_{\Bbb S} (|\nabla_g \mu |^2+2Q\mu (z)+4\pi \Lambda e^{\gamma \mu (z)})g(z)dz ;$$上式中, $\Lambda$ 是對應的 "宇宙學常數" (註:愛因斯坦場方程式所出現的宇宙學常數 $\Lambda =1.466\times 10^{-52} (m^{-2})$); $Q := \gamma /2+2/\gamma $, $0\lt\gamma \lt\sqrt{2\cdot d}=2$, $d=2$ (${\Bbb S}$ 的維度); $g (z)$ 為標準度量之密度函數。 上式右項第一式表 $$\nabla_g \mu (z):=\frac 1{g(z)} \nabla _z \mu (z),$$是以, LQG 為一個有交互作用的量子場, 交互作用項為 $$\int_{\Bbb S} e^{\gamma \mu (z)} g(z)dz .$$$S_L (\mu )$ 的定義式中, 右項第二式的 2, 來自 ${\Bbb S}$ 的曲率, 若是標準度量密度函數, 改成一般的密度函數 $g$, 則 2 變更成里奇曲率 (Ricci curvature) $$R_g (z):=-\frac 1{g(z)} \Delta _z \ln g(z).$$我們的機率角色現在上場, 如下:

所謂 "路徑全體上的 Lebesgue 積分" $D\mu$, 可以搭配 $S_L (\mu )$ 定義式之右邊第一項, 成為有數學定義的量子場, 高斯自由場

(Gaussian Free Field, GFF); 這源於 Barry Simon (1946$\sim$) 之經典名著 而上式右項, 形式上為一個變異數為 $2\pi (-\Delta _g )^{-1}$ 的均值零高斯變量。 定義: $\mathbb{S}$ 上的 GFF, 指一個以下列共變期望値所定義出的均值零高斯場 (mean zero Gaussian field) $X_g (z)$ : 對任何 $f,h\in {C}^\infty (\mathbb{S})$, \begin{align*} &\hskip -20pt E\bigg[\Big(\int_\mathbb{S} f(z)X_g (z)g(z)dz\Big)\Big(\int_\mathbb{S} h(z')X_g (z')g(z')dz'\Big)\bigg]\\ =\,&\int_\mathbb{S} \int_\mathbb{S} G_g (z,z')f(z)h(z')g(z)g(z')dzdz'; \end{align*}$G_g (z,z')$ 為拉普拉斯算子 $\Delta_g := \nabla_g\cdot \nabla _g$ 的 Green 函數: $$-\Delta_g G(z,\cdot)=2\pi \big(\delta_z (\cdot)-(1/4\pi)\big),\quad \int_\mathbb{S} G_g (z,z')g(z,z')dz'=0;\quad \forall\, z\in {\mathbb{S}}.$$$G_g (z,z')$ 的明確式則是 : $$G_g (z,z')=\ln \frac{(1+|z|^2)^{1/2} (1+|z'|^2 )^{1/2}}{|z-z'|}.$$說明:

1. 自由場, 意指各成員沒有交互作用, 這通常作為建構一個場的基石; 由此, 加上一個交互作用作用項, 再堆疊上另一個交互作用項, 等等, 若是有涉及無窮,

則施以重正化手術; 這是典型的物理建構。 但是, 其數學的嚴格呈現, 則是數學者的興趣和工作。 (五) 黎曼球上的量子重力: 建構為了打字方便, 我們在此節中設: 上節中所出現的宇宙學常數 $\Lambda =1$。 利用前節中定義的 $\mathbb{S}$ 上的 GFF, 我們把前節出現的路徑積分定成: $$\int F(\mu )e^{-S_L (\mu )} D\mu :=\mathbb{E}_\mu \Big[F(\mu)\big(e^{-(1/4\pi)(\int_\mathbb{S} 2Q\mu(z)g(z)dz)}\times e^{\int_\mathbb{S} e^{\gamma \mu (z)g(z)dz}}\big)\Big];$$上式中, 期望值 $\mathbb{E}_\mu$ 表示對應於 GFF 的機率測度所作。 但是, 此定義有問題: 雙指數 (double exponential) 隨機變量的期望値會爆掉, 即無窮大。 是以, 我們作一重正化: $$\int F(\mu )e^{-S_L (\mu )} D\mu :=\lim_{\mathbb{E} \to 0} \mathbb{E}_\mu \Big[F(\mu )(e^{-(1/4\pi )(\int_\mathbb{S} 2Q\mu (z)g(z)dz)}\times e^{(-\epsilon)^{\gamma^2/2}\int_\mathbb{S} e^{\gamma \bar\mu (z)(\epsilon)g(z)dz}})\Big];$$上式中, $\bar\mu (z)(\epsilon)$ 表示: 對應於 "黎曼球 $\mathbb{S}$ 在標準度量 $g(z)|dz|^2$ 下, 半徑為 $\epsilon$ 之球面" (此對應於 $\mathbb{R}^2$ 中的圓盤 $D(z,\epsilon /\sqrt{g(z)})$ 的 GFF 平均值。 說明: 上述的重正化, 源於高斯變量的級距生成函數 (moment generating function): $X$ 為均值零變異數 $\sigma^2$ 高斯變量, $E[e^{tX}]=e^{(\sigma^2 t^2)/2}$, $t\in \mathbb{R}$。 但是, 若是希望有共形不變, 須把以下積分考慮進來, $\psi$ 為 $\mathbb{S}$ 上的任一 Möbius 函數及其積分 $$\int_\mathbb{S} X_g (\psi (z))g(z)dz .$$場必須是對這些值是平移不變。 是以, 正確的重正化是: \begin{align*} &\hskip -20pt \int F(\mu )e^{-S_L (\mu )} D\mu\\ :=\,&\lim_{\epsilon\to 0} \int_{\Bbb R} \mathbb{E}_\mu \Big[F(\mu +c)\big(e^{-(1/4\pi )(\int_S 2Q(\mu (z)+c)g(z)dz)}\times e^{(-\mathbb{E})^{\gamma ^2/2}e^{(\gamma c)}\int_\mathbb{S} e^{\gamma \bar\mu (z)(\epsilon)g(z)dz}}\big)\Big]dc. \end{align*}最後, 我們說明: 當 $\epsilon\to 0$ 時, 上式右邊第二項對應的測度, 有個非無聊極限, $$(-\epsilon)^{\gamma ^2/2}e^{\gamma \bar\mu (z)(\epsilon)} g(z)dz\ \Rightarrow\ M_\gamma (dz),\quad \epsilon\to 0;$$

符號 "$ \Rightarrow$" 代表測度意味的收斂, 見

被稱為高斯乘性混沌 (Gaussian multiplicative chaos ,GMC), 是源於 Jean-Pierre Kahane (1926$\sim$2017, 生前為法國科學院院士) 的開創性論文 (六) 黎曼球上的量子重力: LQG

量子重力, 有超過十五種的論點, 參考 令 $V_\alpha (z,\epsilon):=\epsilon^{\alpha^2/2} e^{\alpha\phi_\epsilon (z)}$, \begin{align*} &\langle V_{\alpha_1} (z_1)\cdots V_{\alpha _n}(z_n)\rangle :=\\ &\frac 1{Z_g} \lim_{\epsilon\to 0} \int_\mathbb{R} \mathbb{E}_\mu \Big[\Big(\sum_{i=1}^n V_{\alpha _i}(z_i,\epsilon)\Big) \Big(e^{-(Q/4\pi)(\int_\mathbb{S} 2(\mu (z)+c)g(z)dz)}\times e^{(-\epsilon)^{\gamma^2/2} \int_\mathbb{S} e^{\gamma \phi_\epsilon (z)dz}}\Big)\Big]dc. \end{align*}$Z_g$ 為 GFF 的分割函數 (partition function, 代表 GFF 的全質量, 名詞源於統計力學); $\mathbb{E}_\mu$ 為對 GFF 的積分 (期望值)。 定理 1: $Q := \gamma /2+2/\gamma$, $0\lt\gamma \lt\sqrt{2\cdot d}=2$, $d=2$ ($d=2$, 表示黎曼球的維度, 在 GMC 理論, 所在空間的維度可以是 $d = 1,2,3\ldots$)。 上述定義的協變函數存在之充要條件是 $$0\lt\alpha_i\lt Q,\quad i=1,\ldots,n;\quad \sum_{i=1}^n \alpha _i\gt2Q.$$是以, 必須為 $n\ge 3$。 在此充要條件下, 協變函數為 \begin{align*} &\frac 1{Z_g} e^{(1/2)\sum_{i\not=j} \alpha _i \alpha _j G_g (z_i,z_j)} \prod_{i=1}^n g(z_i )^{\frac{\alpha_i (2Q-\alpha_i)}4} \Gamma\Big(\frac{\sum_{i=1}^n \alpha _i\!-\!Q}{\gamma} ,1\Big)\mathbb{E}_\mu \Big[Z_{(z_i,\alpha _i)}(\mathbb{S})^{-\frac{\sum_{i=1}^n \alpha _i-2Q}{\gamma}}\Big];\\ &\Gamma (\nu ,\mu )=\int_0^\infty e^{-\mu x} x^{\nu -1} dx,\quad \hbox{ (雙 Gamma 函數);}\\ &Z_{(z_i,\alpha _i)} (dz)=e^{\gamma \sum_{j=1}^n \alpha _j G_g (z_j,z)} M_\gamma (dz). \end{align*}定理 2: LQG 的共形權重為 $$\Delta _{\alpha _i}=\frac {\alpha_i}2 (Q-\frac{\alpha_i}2),\ i=1,\ldots,n;$$是以, 對任一 $\mathbb{S}$ 上的 Möbius 函數 $\psi$, $$\langle V_{\alpha_1} (\psi (z_1))\cdots V_{\alpha _n}(\psi (z_n))\rangle =\prod_{i=1}^n |\psi' (z_i)|^{-2\Delta_{\alpha _i}} \langle V_{\alpha _1}(z_1)\cdots V_{\alpha _n}(z_n)\rangle .$$

結語:

在本文中, 我們所討論的, 僅是量子重力的一個機率面向, 在 Quanta Magazine 有量子重力眾多的報導, 讀者可自行選擇其它的面向來了解此主題。

在文中, 我們以費曼路徑積分作為量子場建構的切入點, 這也只是量子場論的一個面向, 參考 我們以兩個說明作為本文的結束。 1. 在前言中, 我們提到量子重力理論是先離散化, 再取某個極限來得到連續形態的結果, 但是上文中卻看不到 ? 事實上是, 我們採用的費曼路徑積分面向, 本質上, 就已經把離散化含括在其內。 2. 著名的科普播客 Lex Fridman 最近訪談陶哲軒(Terence Tao, 2006年費爾茲奬得主), 見網站參考資料 [b], 也談及 TOE 的前景。 陶非常樂觀; 他認為物理學之進程, 就是一串 unification 的過程。 量子重力是否確是 TOE 的最後一塊拼圖, 且它是否確能完成 ? 我們拭目以待之外, 也不妨試著參一腳。 參考文獻本文作者為國立台灣大學數學系退休教授 |

| 頁碼 | 51-60 |

2025年9月 49卷3期

機率學者看量子力學(四)